서울 중구·종로구는 왜 언론사 '메카'가 됐나

서울 사대문부터 여의도·상암, 경기 고양까지…

언론사 사옥 30년 간 위치 변화 조사

본사 서울소재 언론사 23곳 땅값

장부가액 평균으로만 1434억원

서울신문 2500억원, MBC·매경·동아 1000억원대…

KBS는 공시지가 기준 2조원 넘어

대다수 직장인들은 매일 사옥을 드나든다. “신문사, 출판사 또는 회사가 있는 건물”엔 많은 얘기가 얽혀있다. 건축물로서 의미나 회사 자산인 부동산으로서 가치부터 현재 그 위치에 자리하기까지 고려된 여러 사유까지, 다양하다. 여기 해당 건물을 매일 출입하는 구성원들의 말과 생각이 깃든다. 밥벌이의 장소이자 꿈을 실현하는 공간은 그렇게 건물 이상이 된다.

언론사 사옥에도 이런 이야기는 깃들어있다. 특히 기업이며 동시에 사회적 공기(公器)라는 정체성은 또 다른 종류의 고민을 필요로 했다. 예컨대 현재까지 서울 종로구와 중구, 여의도에 수많은 언론사들이 군집해 있는 이유는, 아울러 최근 서울 상암이나 경기 고양에 언론사들이 큰 관심을 갖는 것은 그 결과로 봐도 무방하다. 지난 30년 간 언론사 사옥과 위치 변화를 통해 그 치열한 고심의 흔적을 살펴본다.

◇서울 중구·종로구는 왜 언론사 ‘메카’가 됐나

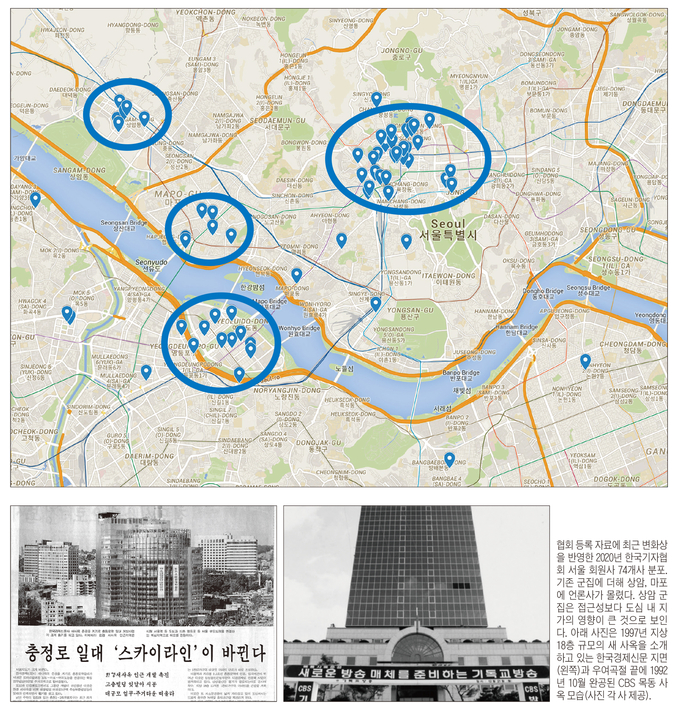

서울에 자리한 우리나라 기성 매체 상당수의 사옥은 중구와 종로구에 몰려있다. 기자협회보가 2020년 한국기자협회 서울 회원사를 대상으로 조사한 결과 총 74개 언론사 중 절반인 37개 매체(중구 21개, 종로구 16개)가 종로 인근에 자리하고 있었다. 이들 회원사 중 1990년에 존재했던 언론사 27개 중에선 10개가 중구에, 8개가 종로구에 위치한 것으로 나타났다.

실제 규모와 역사가 있는 기성매체는 상당 기간 이 지역을 베이스캠프로 삼아왔다. 종합일간지 9개사 중 국민일보, 세계일보, 한겨레신문을 제외한 6개사(경향신문, 동아일보, 서울신문, 조선일보, 중앙일보, 한국일보)가 일대를 오래 지켜왔다. 한국경제신문(중림동)과 매일경제신문(필동1가)은 쭉 지역 ‘토박이’였고, 서울경제신문은 충무로, 서대문 등지를 떠돌다 결국 중학동 14번지 옛 사옥 위치로 돌아왔다. 운니동에서 창사한 연합뉴스는 신사옥 건설로 잠시 수하동에 머물렀을 뿐 계속 수송동에 위치했다.

올해 창간 100년을 맞은 조선일보와 동아일보도 마찬가지다. 조선은 1920년 경성부 관철동 249번지를 시작으로 삼각동과 수표동, 견지동, 연건동, 태평로1가 구·신사옥(코리아나호텔)을 거쳐 8번째 사옥인 현 정동별관으로 1988년 이전하기까지 한 번도 지역을 벗어나지 않았다. 종로구 화동에서 창간된 동아일보도 1926년 12월 서울 세종로 사거리에 사옥을 짓고 1992년 충정로 사옥으로 이사하기 전까지 쭉 사용해 왔다. 1999년 말 구사옥인 일민미술관 옆 현 사옥 동아미디어센터가 준공되며 지금도 광화문을 지근거리로 둔다. KBS 전신이라 할 경성방송국(JODK)도 1926년 11월 서울 중구 정동 1번지(현 덕수초등학교)를 연원으로 한다.

이처럼 언론사들이 몰린 배경으론 꾸준히 정치·행정의 중심지이자 최고 도심으로 기능해 온 지역 특색이 꼽힌다. 해당 일대는 일제시대 조선총독부와 경성부청이 위치했고, 이후 국회의사당(현 서울특별시의회)이 자리했으며, 현재도 서울시청·정부종합청사·청와대와 가까운 곳이다. 언론사로선 ‘출입처’와 가깝고 일하기 편했다는 의미다. 정진석 한국외대 명예교수는 과거 중구·종로구에 언론사들이 몰린 이유로 “일례로 서울시청 자리는 일제시대엔 경성부청이 있을 정도로 서울의 핵심 위치였다. 관청이 가까우니 기자들이 일하기 편했고, 도심이라 자전거나 인력거 이용, 배달 등 모든 편의 중심에 있었다”며 “그 뒤 생긴 신문사는 땅값이 너무 비싸 아예 중심가에 들어가기 어려우니 조금씩 외곽에 들어간 것”이라고 했다.

◇‘금융과 정치 1번지’ 여의도와 신(新) 방송가 상암동

여의도에 언론사들이 운집한 이유도 ‘금융과 정치 1번지’로 꼽히는 조건과 무관치 않다. 1975년 국회의사당이 완공된 후 1968년 ‘신도시’ 여의도 개발을 시작한 서울시가 주요 공공시설 유치에 난항을 겪던 차 땅을 적극적으로 내다팔며 1970년대 중반 각종 협회, 연합회, 관공서, 종교시설이 입주했다. 1979년 명동에 있던 증권거래소가 여의도로 옮긴 후, 1980년대 주요 증권사, 투신·운용사들이 속속 여의도로 들어왔다.

방송가가 성립되기 시작한 게 이때다. 1976년 KBS가 여의도에 사옥을 짓고 남산에서 이주한다. TBC(동양방송)는 1980년에, MBC는 1982년에 여의도에 입성한다. 1991년 개국 당시 SBS사옥은 여의도광장 앞 당시 태영건설이 본사로 쓰던 건물이었다. 1980년대 말부터 2000년대 초까지 경제지, 일간지, 경제방송 등의 창사 및 여의도 입주는 이어졌다. 정치경제의 중심지로서 의미가 계속 이어져온 것이다. SBS가 2004년 목동으로, MBC가 2014년 상암으로 이전하며 현재는 지상파 중 KBS만 남았지만 한국경제TV, MTN, 뉴스핌, 전자신문, 파이낸셜뉴스, 국민일보, 비즈니스워치 등은 여전히 여의도에 자리하고 있다.

최근 여러 방송사와 증권사가 속속 빠져나가며 여의도의 위상은 예전만 못하다. 특히 ‘신(新)방송가’로서 위상은 ‘상암동’으로 상당히 넘어간 상태다. JTBC, CJ E&M, YTN, SBS CNBC, TBS, KBS미디어, 채널A 상암 사옥 등 여러 언론사의 본사와 소유 건물이 상암에 있다. 언론사의 상암 입주는 부동산 가격 상승 등으로 서울 도심 내에선 확장이나 노후 사옥 대체재를 찾기 어려웠던 터 서울시가 ‘U-시티(유비쿼터스 도시)’ 등 개발계획을 실시하며 값싼 부지를 얻을 수 있었던 게 동력이 됐다.

당시 사정을 잘 아는 언론계 한 관계자는 “MBC는 여의도 사옥이 오래돼 공간이 모자랐고 YTN은 남대문 사옥이 오피스 건물 용도라 방송에 적합하지 않았다. 마침 서울시가 U시티 계획을 추진하며 땅값이 싸다고 대대적으로 홍보했고, 도심보다 훨씬 싼 가격이 언론사엔 매력적이었다”며 “2008~2009년은 방송사들이 HD로 장비를 교체해야했던 시긴데 SD 설치 시설을 뜯어고치긴 어려우니 옮긴 측면도 컸다”고 했다. 이어 “초기엔 언론사 부지 공실률이 높았는데 큰 방송사가 입주하며 영향을 미쳤다. 자생적인 ‘언론사 타운’이라 특이한 경우지만 막상 들어왔을 때 저렴한 땅값 외 장점은 적었다. 건축 디자인 등 허가부터 까다로웠고, 지하철역과 멀어 취재편의를 위한 접근성도 좋지 않았다”고 덧붙였다.

◇언론사는 여전히 이사 중… “사대문 밖이 어때서?”

새 사옥을 지어 이사를 하거나 예정하는 언론사는 여전히 있다. 서소문 J빌딩 등에 자리한 중앙일보 등 중앙그룹 상당수 계열사는 9월 중순 이사를 시작했고 순차적으로 10월 중순까지 마무리한다. 지난 2019년 완공된 상암동 신사옥 두 개 동 중 JTBC가 창조관을, 중앙일보는 신뢰관을 쓰게 된다. 중앙그룹 지주사인 중앙홀딩스는 J빌딩과 M빌딩을 매각하는 부동산 매매계약을 지난달 말 시티코어 컨소시엄과 체결하며 1년 후 잔금지급, 소유권 이전 등 절차를 남겨뒀다. 중앙홀딩스 관계자는 “중앙그룹 주요 계열사를 한 곳에 모을 수 있는 여건이 마련되어 중앙일보를 상암으로 이전하게 되었고, J·M빌딩은 부지 최유효 활용을 위해 매각한 것”이라 설명했다. 이로써 1965년 창간 이래 순화동 7번지 A빌딩(삼성생명 서소문빌딩)과 현 J빌딩을 오갔던 중앙일보 ‘서소문 시대’의 종료가 가시권에 들었다.

본격적인 개발 전까진 인근 건물을 임차해 사용하던 계열사가 중앙일보 등이 나간 자리에 신규 입주하고, 기존 조직이나 공간 일부(영업부서, 뉴스 OUTPOST, 교육장)도 그대로 운용하지만 2021년 내 착수가 예상되는 매수자 측의 사옥 개발 이후엔 중앙그룹 계열사 모두가 ‘사대문 안’을 떠날 수밖에 없게 되기 때문이다. 해당 부지의 개발 용도나 거래금액은 공식적으로 밝혀지지 않았지만 프리미엄 오피스 개발이 점쳐지고 있다. 중앙홀딩스는 해당 사업에 일정 지분 참여한다.

최근 사옥 건설과 이전 등을 추진 중인 언론사들에선 굳이 ‘사대문 안’을 고집하지 않는 흐름이 눈에 띈다. 한국일보는 용산에 사옥을 건설하는 플랜을 진행 중이다. 1954년 창간 이래 ‘중학동 14번지’를 지켜오던 한국일보는 ‘한진빌딩 임시사옥’ 시절을 겪고 2015년부터 현 숭례문 인근 와이즈빌딩을 터전으로 삼아왔다. 2007년 부침 후 임대료를 지불하며 셋방살이를 하던 한국일보는 2018년 초 중구 서소문동 정안빌딩을 매입하는 등 사옥을 물색해왔다. 실제 매입까지 이어졌지만 과도한 리모델링 비용이 예상되며 다시 건물을 팔고, 용산에 위치한 가야라트리호텔, 서조빌딩 등을 매입했다. 현재 추가 부지 확보를 위한 협의와 사옥 설계 작업을 진행하고 있다. “20층 이상 규모” 사옥 준공까지 3~5년은 더 와이즈빌딩 생활을 하게 될 것으로 보인다.

아예 서울에서 벗어난 지역으로 사옥을 이전하는 언론사도 많다. EBS는 17년간 강남구 도곡동 생활을 뒤로 하고 2017년 8월 경기 고양시 일산으로 이사했다. MBN은 2018년 착공한 경기도 고양시 삼송지구 개발이 내년 7월 준공 예정이다. MBN 관계자는 “보도국은 충무로에 남고, 제작부서 일부가 옮겨간다”고 설명했다.

◇우여곡절 끝에 다시 돌아온 터전

옛 사옥이 있던 자리로 다시 돌아가는 언론사들도 있다. 재개발 계획에 따라 10년 넘게 가산동과 광화문 등을 떠돌았던 세계일보는 오는 10월 말 서울 용산구 센트럴파크 해링턴 스퀘어로 사옥을 이전한다. 태동한 자리에 다시 돌아가는 만큼 제2의 창간이라고 부를 정도로 이번 이전을 큰 의미로 받아들이고 있다. 세계일보 관계자는 “용산 참사와 글로벌 금융위기로 사업이 많이 지연됐다. 젊은 기자들을 잘 모르겠지만 10년 이상 연차만 돼도 그동안 인내해 온 시간이 있어 감개무량한 기분일 것”이라며 “사측에서 화장실을 특급 호텔 수준으로 주문하고 고속 엘리베이터도 관철시켰다 한다. 떠돌이 신세가 마무리되고 번듯한 사옥이 생기는 만큼 구성원들 자부심과 자긍심도 더 커질 것”이라고 말했다.

앞서 1960년 8월1일 서울 종로구 중학동에서 창간한 서울경제도 2007년 1월 도심재개발 계획과 사옥 매각으로 중학동을 떠나 충무로와 서대문 등지를 전전하다 지난 2018년 5월27일 서울 종로구 중학동 트윈트리타워로 사옥을 이전했다. 약 11년 만에 ‘중학동 14번지’로 돌아간 것이다. 서울경제는 이전 당시 사고에서 “새 터전은 1980년 신군부의 언론통폐합 조치로 인한 강제폐간, 그리고 8년 뒤 복간이라는 서울경제의 역사를 오롯이 간직한 곳”이라며 복귀에 큰 의미가 있음을 밝혔다.

똑같은 자리는 아니지만 새문안로로 다시 돌아온 언론사도 있다. 현재는 건물이 철거됐지만 한때 경향신문 맞은편에 위치했던 내일신문은 당시 건물이 돈의문뉴타운 구역에 포함되면서 사옥을 이전해야만 했다. 내일신문 관계자는 “새문안교회 소유인 종로구 언더우드 교육을 사옥으로 매입했다”며 “당시 새문안교회는 신축 중이었고, 새문안교회가 공사를 완료할 때까지 언더우드교육관을 임차해 예배를 봤다. 그동안 내일신문은 경찰청 건너편 에이스타워를 임차해 사용했는데, 교회 완공 후 리모델링해 지난해 6월 현재 사옥으로 이사했다”고 말했다.

◇숙원사업이었던 사옥 건축에도 온갖 고생

사옥 위치 선정과 건설 과정에서 유독 고생한 언론사들도 있었다. 원래 종로 5가 기독교연합회관에 자리했던 CBS는 의류생산업을 경영하는 주식회사 밀알의 최창근 회장이 1987년 서울 목동 그린벨트 내에 있던 사유지 임야 1000여평을 기증해주면서 독립사옥 건축의 꿈을 꾸게 됐다. 당시 인접한 땅 1000여평을 더 구입해 총 2250평을 새 사옥 부지로 확보했던 CBS는 임야를 대지로 용도변경하려 했으나, 서울시가 허가해주지 않아 청와대의 중재로 서울시가 보유한 땅과 대토(代土)를 하게 됐다. 그것이 현 CBS 자리인데, 대지 구입비만 34억6000만원이 필요해 바자회 수익금과 차입금을 긁어모아 계약을 체결했다.

1990년 1월부터 시작한 사옥 건축 공사는 그야말로 난공사였다. CBS 관계자는 “원래 한강 둔치 지역이었던 곳이라 지반이 불안정하고 지하수가 많은 곳이어서 땅파기 작업부터 힘들었다”며 “게다가 공사가 진행됐던 1990년 여름은 유난히 비도 많이 내리고 전국적으로 건설 물량이 폭주해 자재난과 인력난이 겹쳐 공사가 자주 멈췄다고 한다. 결국 예정보다 4개월이 지연된 1992년 10월에야 완공됐는데, 공사 금액을 완불하지 않아 건설사 직원들이 이사를 못하도록 가로막는 소동이 벌어지기도 했다”고 말했다.

창립 당시 서울 종로구 운니동 삼환빌딩 3개 층을 임차해 사무실로 쓰고 있었던 연합뉴스(당시 연합통신)도 자체 사옥을 갖는 것이 숙원사업이었다. 광화문 프레스센터 공실 입주, 여의도 대로변, 종로 단성사 자리 등 여러 곳을 고려하던 연합뉴스는 대우그룹이 수송동 중동고등학교 부지를 매각한다는 정보를 입수, 교섭을 통해 1984년 2월 3400여평을 매입했다. 그러나 1985년 3월 문공부는 경향신문과 통합 사옥을 건립하라고 요구했고, 통합건물 추진이 실현되기 힘들어 보이자 1986년 9월 사옥 부지 중 일부를 한국일보에 매도하라고 통보했다. 결국 연합뉴스는 1986년 11월 한국일보와 2235평에 대한 토지매매 가약정을 체결하고 기존 사옥 건축 설계도를 변경해 1987년 2월 신축 사옥 기공식을 가졌다.

그러나 그렇게 건축된 사옥도 2010년대 초 붕괴가 우려되는 안전진단 D등급을 받아, 연합뉴스는 또 다시 신사옥 건립에 착수해야 했다. 연합뉴스 관계자는 “지금은 17층짜리 건물인데 당시에는 12층이었고 매우 낡았던 걸로 기억한다”며 “안전진단 결과도 위험 수준으로 나와 사옥을 새로 지을 수밖에 없었다”고 회고했다.

지금의 자리에 4층짜리 건물과 단층보다 조금 높은 건물, 총 두 개 동으로 사옥을 쓰고 있었던 한국경제신문도 1997년 지상 18층 규모의 현 사옥을 준공한 이후 한동안 어려움을 겪었다. 한국경제 관계자는 “당시 건물을 지을 때까지는 괜찮았는데 직후 외환위기가 터졌다”며 “건물 상당 부분 임대를 주는 걸로 가정하고 사옥을 지었는데 외환위기 이후 임대가 안 들어와 어려운 시기를 겪었다. 2000년대 초반까지 7~8년을 건물에 묶여 있었다”고 말했다.

◇언론사 현재 건물과 토지 가격은 얼마일까

다만 온갖 어려움에도 언론사가 긴 세월 보유한 토지와 건물의 가격은 상당하다. 투자부동산이 아닌 유형자산이기에 기업이 망하지 않는 한 팔기 힘들지만, 신문사의 경우 윤전센터 부지나 지국 부속 토지를 팔 가능성도 있어 급한 경우 자금으로 사용할 수도 있다.

기자협회보가 서울에 본사를 두고 있는 언론사 중 금융감독원 전자공시시스템 등에 감사보고서를 공시하는 35개 언론사를 조사한 결과 이 중 토지를 보유하고 있는 23개사의 평균 토지 장부가액은 약 1434억4767만원(KBS만 공시지가)이었다. 기업이 보유한 유형자산의 장부가액은 취득금액으로 적을지 재평가 금액을 적을지 기업이 선택할 수 있기에 가치는 조금씩 다를 수 있지만 결코 적지 않은 액수다.

언론사별로 살펴보면 KBS가 2조1466억1500만원으로 가장 높았고, 그 뒤를 서울신문(2543억4831만원), MBC(1926억3040만원), 매일경제(1313억938만원), 동아일보(1103억7562만원), SBS(964억5076만원), 조선일보(826억7378만원), 중앙일보(796억9327만원), MBN(495억5083만원), 한국경제(314억9128만원) 등이 이었다. 다만 이는 본사뿐만 아니라 공장 부지 등을 포함한 금액이고 KBS의 경우엔 송신소와 지역 총국 부지를 모두 합한 금액이다.

건물 가격은 어떨까. 23개 언론사 건물의 평균 금액은 약 516억2921만원이었다. 건물의 노후로 감가상각한 장부가액을 기준으로 살펴보면 MBC가 3041억5876만원으로 가장 비쌌고 그 뒤를 KBS(2880억4100만원), SBS(1448억7240만원), 연합뉴스(768억2028만원), 한국경제(639억3529만원), 동아일보(572억6284만원), 매일경제(398억6521만원), 조선일보(383억6510만원), YTN(370억8240만원), 채널A(367억7424만원) 등이 이었다. 다만 건물을 담보로 대출을 받은 언론사도 상당했다.

◇부동산 분양, 임대 수익 내기도… 유구한 언론의 생존 활로 찾기

언론사는 결국 기업이다. 수익을 내지 못하면 문을 닫을 수밖에 없다. 어떤 회사든 기업 근간을 돌리는 토대는 ‘숫자’이기 때문이다. 이 같은 고민은 오래 전 언론사 관련 기록에서도 찾아볼 수 있다. 동아일보는 창간 당시 대한제국 학부대신 이용태의 기와집을 월세 120원(1원은 지금 3만원)에 임대해 썼다. “사장실과 서고만 별실로 마련하고 그 밖의 부서는 한 방에 합친 옹색한 규모였다”고 한다. 사장, 편집감독, 주간 이외 논설반 및 편집국 22명, 영업국 17명, 공장 22명, 잡무 9명 등 총 74명 규모로, 봉급은 주간 120원, 국장 100원, 부장과 논설반 70~80원, 기자 60~80원 등이었고 기자에겐 월 125원의 취재비를 별도 지급했다고 하니 적지 않은 금액이었다.

사옥 보유 여부와 임대료 지불 등 부동산 관련 이슈도 당연히 이 생존 문제와 맞물려 왔다. ‘언론’과 ‘기업’이란 정체성의 충돌, 현실적 조건을 넘어 제대로 역할 하고자 하는 고민의 역사는 유구하다. 서울 안국동과 양평동 시절을 거쳐 한겨레신문은 1991년 공덕동 현 사옥에 입주했다. 한겨레 사사에는 “여의도, 신수동, 한남동 등이 후보로 올랐지만 공덕동으로 낙점되었다”며 지방 신문수송을 위한 “서울역이 5분 거리에 있었”고, “공덕동 땅값은 마포대로 주변의 3분의 1에 불과했다”고 적혀있다. 한겨레신문 관계자는 "당시 대흥역 인근에 계약을 하려 했는데 토지주가 세금을 덜 내고 싶다며 이면 계약을 요구했다. 회사 설립을 막 한 참이라 운영이 걱정이던 터였고 정권 입장에서 한겨레는 눈엣가시였기 때문에 위험부담을 질 수 없었다. 그래서 만리재에 자리하게 된 것”이라 설명했다.

과거보다 언론사의 생존 여건이 악화된 현재, 고민은 계속되고 있다. 토지와 건물을 소유하는 수준을 넘어 자사 부동산을 분양하거나 임대를 해 수익을 거두는 경우가 대표적이다. 고양 삼송지구 내 신사옥 부지를 확보해 내년 이전할 예정인 MBN은 부지에 방송 스튜디오와 사무실 외 오피스텔과 상가로 구성된 복합센터를 함께 지어 지난해 쏠쏠한 분양 수익을 냈다. 지난해 MBN 공시를 살펴보면 삼송지구 복합시설의 누적 분양이익은 89억1010만원이었다. MBN 관계자는 “40% 정도는 분양해 이미 다 팔았고 나머지 60%는 준공 후에 임대 사업을 할 계획”이라며 “장기적인 수익 모델”이라고 말했다.

남산서울타워를 갖고 있는 YTN도 서울타워와 본사 사옥을 통해 부동산 임대사업을 하고 있다. 공시에 따르면 YTN의 지난해 부동산 임대사업 매출액은 총 227억8314만원으로 전체 매출액에서 17.8%를 차지하고 있다. 서울타워가 139억8400만원 매출액을 내고 있고 본사인 YTN뉴스퀘어에선 87억9900만원의 매출액이 발생했다. 이익은 81억5600만원 수준이다.

YTN은 사업보고서에서 “서울타워를 CJ푸드빌(주)에 임대해 고정적인 임대수익을 얻고 있고, 서울타워 탑신 아랫부분인 사무관리동을 개발해 2015년 12월부터 ‘서울타워플라자’라는 상업시설을 추가로 운영하고 있다”며 “스타벅스, 공차 등 유명 프랜차이즈 업체들이 입점해 있고 이 곳에서 추가 임대 수익이 발생하고 있다. 또 2014년 상암동으로 사옥을 이전, 사옥 중 일부를 임대해 수익을 기록하고 있다”고 밝혔다.

오는 10월 말 용산구로 사옥을 이전하는 세계일보도 지분을 갖고 있는 12개 층(총 34개 층) 중 3개 층만 사무실로 쓰고 나머지 9개 층은 임대를 줘 수익을 낼 예정이다. 세계일보 관계자는 “언론사들이 기업에 기대는 비중이 절대적인데 건물 임대료라는 안정적인 수익원이 생기면, 결국 언론의 역할에 더 충실할 수 있는 기반이 된다”며 “제2창간이란 말이 괜히 나온 게 아니다. 재정적으로 독립해 성역을 없애고 정론보도로 이어질 수 있다는 점에서 의미가 크다”고 말했다.

‘언론’이란 정체성으로 보면 부동산 개발에 뛰어든 언론사들을 마냥 좋게 평가하긴 어렵다. 하지만 ‘기업’으로서 존속 못하면 언론이 사라지는 것도 사실이다. 자사 보도로 투자 지역을 홍보하는 등 사례는 비판받아 마땅하지만 뉴스 등 미디어로는 더 이상 수익을 내기 힘들어진 이면, 즉 산업 구조 변화를 고려하면 마냥 ‘선비’이기를 바라기도 어렵다. 우리 언론사들은 이 고민 끝에서 답을 찾을 수 있을까.

최승영 기자 [email protected]

강아영 기자 [email protected]

Copyright @2004 한국기자협회. All rights reserved.