“이 세상에서 저를 제일 사랑하는 사람은 엄마, 아빠도 아닌 언니였어요. 가족들도 다 ‘너를 제일 사랑하는 건 백진솔이다’ 인정할 정도였죠.” 백솔빈 경남도민일보 기자와 언니 백진솔씨의 관계는 애틋했다. 한 살 터울로 자라 언니 동생보단 친구처럼 지냈던 사이. 백 기자에게 언니 백씨는 언제나 “천사 같은” 사람이었고, 둘은 서로를 분신처럼 생각했다. “언니 오른팔에 커다란 점이 있는데 제 오른쪽 다리에도 똑같은 점이 있거든요. 그래서 우리는 분신이다, 그렇게 얘기하며 자랐죠.”

그렇게 소중했던 언니가 지난달 19일 사고를 당했다. 퇴근길, 부산 북구 백산초등학교 후문 건널목에서 횡단보도를 건너다 좌회전하던 1톤 트럭에 치인 것이다. “부모님이 제주도에 살고 계시는데 울부짖는 목소리로 언니가 사고 났다고 전화가 왔어요. 제가 제일 가까우니 급하게 연락을 하신 건데 직감을 했어요. 큰 사고가 났구나. 바로 응급실로 달려갔는데, 언니 상태가 많이 안 좋았어요. 의사 선생님 말로는 충격이 커서 예전과 같은 모습은 될 수 없다고 하시더라고요.”

백 기자에겐 마른하늘에 날벼락 같은 사고였다. 하루아침에 중환자실에서 사경을 헤매는 언니, 그 모습을 보며 백 기자는 슬픔과 동시에 분노가 일었다. ‘왜 스쿨존에서 끊임없이 생명이 위협받아야 하는가. 언니의 사고는 개인적인 문제가 아니라 구조적인 문제다.’ 특히 사고 다음 날 관련 내용이 기사 한 줄 나오지 않는 걸 보면서 백 기자는 이 사고를 널리 알리기로 결심했다. 언론의 주목을 받아 아이들이 안전한 환경에서 통학할 수 있도록 정책 개선을 이끌어내고, 한편으론 언니가 잘못한 것이 하나도 없다는 사실을 밝혀내고 싶은 마음이었다.

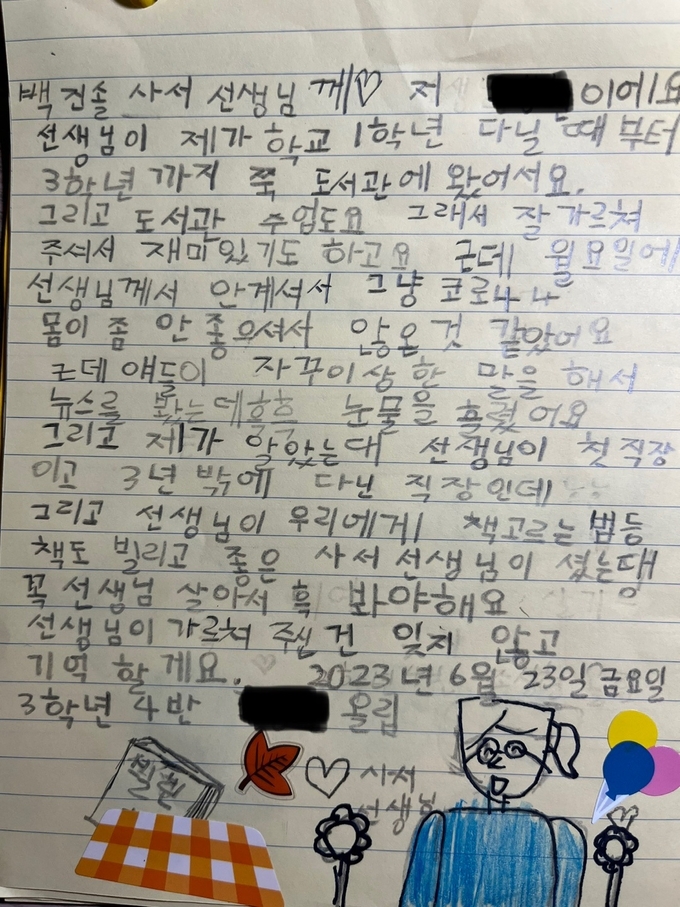

“언니의 사고를 되짚어보면 보행자가 안전을 확보할 수 있는 수단이 하나도 없었어요. 횡단보도 신호등은 꺼져 있었고 속도계도 붙어 있지 않았고, 교차로에 횡단보도가 바짝 붙어 있어 운전자가 충분히 보행자를 인지할 만큼의 거리가 아니었죠. 또 과속 방지턱 높이도 3cm 정도밖에 안 돼 속도를 줄이기엔 부족했어요.” 백 기자는 이를 토대로 △관계기관의 적극적인 대처와 △모든 스쿨존 도로의 안전 확보를 촉구하기로 결심했다. 언니의 일기장에 사서교사가 받는 부당한 대우가 빼곡하게 적혀 있었던 걸 상기하며, ‘학교 현장에서의 노동 위계 철폐’도 요구사항으로 포함시켰다.

평소 사회운동을 하던 어머니와 백 기자가 목소리를 내자 지역 시민사회단체도 연대의 움직임을 보였다. 유초중고 교사 및 대학 교수와 연구자 497명을 포함해 1870명이 이번 사태의 해결을 요구하는 공동 성명에 동참했고, 지난 2일엔 전국의 사서·교사·시민들이 백산초 앞에서 공동 기자회견을 열었다. 이들은 “이번 사고가 예견된 인재였다”면서 경찰과 부산시, 부산시교육청, 백산초가 제대로 된 대책 수립에 나서야 한다고 강조했다.

하지만 언론 보도는 실망스러웠다. 언니의 사고는 대부분 자극적인 스트레이트나 감동적인 이야기로 다뤄졌을 뿐, 구조적 원인을 파헤치는 기사는 찾아보기 힘들었다. “블랙박스 영상을 계속 달라고 하고, 언니가 살았는지 죽었는지 궁금해 하는 언론”을 보며 피해자의 가족으로서, 또 이제 막 기자를 시작한 사람으로서 큰 상처도 받았다. 그는 “언니 사고 이후 원인을 쫓기보단 결과를 전시하기 바쁜 언론이 문제적이라고 생각해 인터뷰에 응한 것”이라며 “따뜻하지 않은 언론, 공감도 분노도 못 하는 언론을 보면서 계속 기자를 할 수 있을지 많은 고민을 했다”고 말했다.

다만 존경스러운 선배들이 남아있기에, 옳다고 생각하는 가치를 함께 추구할 수 있는 동료들이 있기에 그는 기자로 남기로 결심했다. 이번 달 말엔 수습 딱지도 뗀다. 백 기자는 지지부진한 관계기관의 대처를 보며 우선은 언니에게 집중하기로 했다면서 “아마 한평생 언니가 건넜던 그 꺼졌던 신호등이 아른거려 또 뭔가를 하지 않을까 싶다”고 말했다. “언니한테도 얘기했어요. 내가 잘은 못하겠지만 조금이라도 좋은 세상 만들기 위해 노력해보겠다고. 따뜻한 마음을 가지고 약자들의 이야기를 들으며 더 나은 세상을 만드는 것, 그게 앞으로 제 삶의 목표가 될 것 같아요.”

Copyright @2004 한국기자협회. All rights reserved.