김지수 전 연합뉴스 기자의 백팩 안에는 비닐봉지 두 개와 진정제, 물통이 들어있다. 2012년 여름, 우울증과 공황장애를 진단받고 지금까지 꼭 가지고 다니는 것들이다. 가방 정리를 할 때마다 비닐봉지를 한 번씩 불어본다. 구겨지거나 탄력이 떨어지면 새것으로 바꾸어야 하기 때문이다. 지난 2월 퇴사하기 전까진 공황증세는 주로 퇴근길에 나타났다. 공황이 오면 지하철 승강장이든, 길바닥이든 주저앉는다. 비닐봉지를 입에 대고 호흡에 집중한다. 호흡이 정상으로 돌아오기까지, 그 시간은 외로웠다고 그는 전했다.

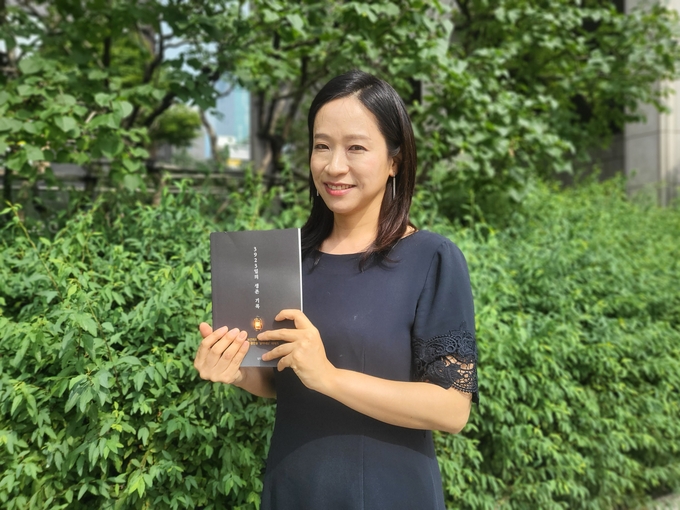

중증 우울증으로 입원 네 번, 심한 공황 발작으로 응급실행. 모두 그가 기자로 활동하며 겪은 일들이다. 자신의 우울증에 대해 그는 “내 일상을 스스로 파괴하는 병”이라고 말한다. “귀신에 홀린 듯, 모든 게 무의미해지고 이게 아니라는 걸 알면서도 죽음 외에는 방법이 없는 것 같다.” 온 힘을 다해 관리하는데도 병은 몇 번이고 재발해 좌절했지만 그는 우울증을 미워하지 않고, 자신의 삶으로 받아들였다. 그리고 지금 이 병을 잘 다루며 살아내고 있다는 걸, 자신의 고통과 경험을 상세히 고백한 책 <3923일의 생존 기록>을 썼다. 3923일은 그가 우울증과 공황장애를 첫 진단받고, 이 책을 퇴고하기까지 걸린 10여년의 기간이다.

주로 연합뉴스TV에서 ‘김지수의 건강 36.5’, ‘김지수의 글로벌브리핑’ 코너를 진행하던 TV 속 그의 모습을 보면 우울증을 앓는 사람의 이미지와는 거리가 멀어 보인다. 항상 밝은 에너지를 발산했던 그가 투병을 알리고, 연가를 내어 정신병동에 입원했다는 사실에 동료들도 많은 충격을 받았다.

“사실 속은 곪아 있던 거죠. 원래 밝은 성격이라 스스로 혼란스러운 것도 있었어요. 보건의료 전문기자로 일했기 때문에 정신과 치료에 대한 오해가 치료를 방해하는 주요 원인이라는 걸 잘 알았고, 이를 상세히 알리기 위해 책을 써야겠다고 결심했죠. 혼자 외롭게 견디는 사람들을 치료의 제도권 안으로 들어오게끔 손을 잡아주고 싶었어요. 저는 네 번 모두 자발적으로 입원했는데, 책에 정신과 병동을 묘사한 건 규칙적인 생활을 하며 푹 쉴 수 있고, 잘 맞는 약을 찾을 수 있다는 장점을 말하고 싶었기 때문이에요.”

병을 겪은 환자로서, 누군가는 절실하다는 걸 잘 알고 있다. 조기에 발견해 치료 받는 게 얼마나 중요한지도 새삼 깨달았다. 그래서 자신의 아픔을 “기회로 삼아” 정신과 치료의 중요성, 자살예방 의제를 보도하기 위해 노력했다. 그 성과를 인정받아 지난 2016년 한국자살예방협회 생명사랑대상을 수상하기도 했다.

지금의 그는 약간의 우울감은 존재하지만 일상생활에 지장을 받진 않는다. 고혈압 환자가 약을 복용하며 관리하듯, 항우울제를 먹으며 우울감이 커지지 않게 조심한다. 또 그의 책에 나온 대목처럼 이젠 “내가 상처받는 걸 허락하지 않는다.” 다만 생각처럼 쉽지 않은 이 마음가짐을 실천하려면 ‘객관화 작업’이 필요하다고 했다.

“이 방법은 제가 터득한 건데 정신과 의사들도 효과가 있을 수밖에 없다며 칭찬했어요. 무슨 일로, 왜 마음이 상하게 됐는지 기사를 쓰듯 정리하는 거죠. 읽어보면 그야말로 ‘사건 개요’가 한눈에 들어와요. 나의 마음과 둘러싼 상황을 객관적으로 볼 수 있으면 상처를 안 받게 됩니다. 설사 상처를 받았어도 빨리 아물게 돼요.”

퇴사는 다른 건강 문제와 피로감, 졸음 등의 약물 부작용으로 전문기자 직을 내려놓고 취재 현장을 떠나면서 늘 생각해왔다. 작가가 돼 마음껏 글을 쓰고 싶다는 꿈이 생긴 것도 이 즈음부터였다. 당분간 책 홍보에 집중하면서 생명의 소중함을 알리기 위한 여러 활동을 해나갈 예정이다.

2006년 라디오 방송사에서 기자 생활을 시작한 그는 보건의료전문 매체로 이직했고, 그곳의 전문성을 살려 2011년 연합뉴스에 경력 입사했다. 앞만 보며 달려오는 동안 그는 자신을 돌아보지 못했다고, 20대부터 우울증의 단초가 있었지만 자신의 병을 오랫동안 방치하고 있었다고 했다. 그래서 그는 현장에 남아 있는 기자들에게 “아무렇지 않은 상태라 해도 자신의 내면을 계속해서 살펴봐야 한다”고 여러 차례 당부했다.

“기자는 늘 긴장 속에서 사실상 24시간 일하기 때문에 스트레스를 받는 수준이 매우 높아요. 그런 열악한 환경에서 일하기 때문에 자신을 더욱 적극적으로 보호해야 하죠. 일상을 유지하기 어려울 정도의 우울감, 무기력증, 불안감, 불면, 과다 수면 등이 나타나면 바로 정신과 전문의를 찾으세요. 험한 일터에서 자신을 보호해줄 사람은 자신밖에 없다는 걸 명심했으면 해요. 자신이 온전해야만 기자라는 업을 유지할 수 있으니까요.”

Copyright @2004 한국기자협회. All rights reserved.