기자 10명 중 6명 40~50대…고령화 심각

[지역언론, 희망을 찾아서] ①악화되는 지역언론 생태계

한 방송사 막내기자 나이 43세

신규 채용 않고 프리랜서 활용

고용 불안 저널리즘 실종 이어져

“지역방송이 사라진다고 해도 누구 하나 신경이나 쓸까요.”

“지역방송이 사라진다고 해도 누구 하나 신경이나 쓸까요.”

전국 가구 90% 이상이 유료방송으로 TV를 시청한다. IPTV 가입자 수는 지난해 1000만 명을 돌파했다. TV만 틀면 언제나 볼 것이 넘쳐난다. 굳이 ‘로컬시간대’에 방송되는 지역 프로그램을 보고 있을 이유가 없다. 뉴스는 TV나 신문이 아닌 스마트폰으로 본다. 집으로 배달되는 신문 대신 SNS에서 내 관심사에 맞게 ‘선별’된 뉴스를 보는 게 더 유익하게 느껴진다.

달라진 미디어 환경은 지역 언론의 생태계를 완전히 뒤바꿔놓았다. 유료방송 시장이 IPTV를 중심으로 재편되면서 방송 권역의 구분은 무의미해졌고, 모바일 시대의 개막으로 종이신문은 설 곳을 잃었다. 서울도 처지는 비슷하지만 지역의 사정은 더 나쁘다. 매체 환경 변화에 대응해 ‘혁신’을 준비하는 중앙 언론사들과 달리 지역 언론사들은 당장 발등에 떨어진 불을 끄는데 급급하다. 대다수 지역 언론사들은 경영난과 인력난이라는 공통의 문제를 안고 있는데, 이는 콘텐츠 경쟁력 하락으로 이어져 지역 언론의 위기를 키우는 악순환이 반복되고 있다.

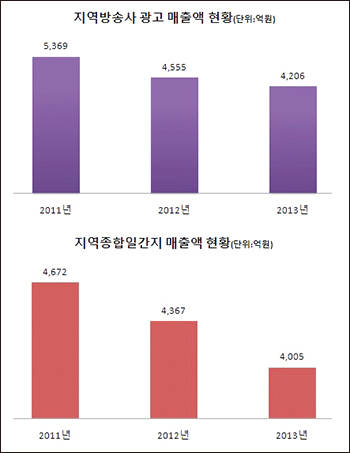

한국언론진흥재단의 ‘2014 신문산업 실태조사’에 따르면 지역종합일간지의 2013년 매출액은 4005억 원으로 전년 대비 8.3% 감소했다. 지역인터넷신문은 무려 21.5% 매출이 줄었다. 지역 방송의 사정은 더 심각하다. 2013년 지역 방송사 28개사의 광고매출은 약 4200억원으로, 2011년(5370억원)에 비해 약 22% 줄었다.

경영난은 구조조정으로 이어졌다. 최근 여수MBC에선 11명, 목포MBC에선 6명을 대상으로 명예퇴직을 실시했다. 앞서 대구MBC와 MBC경남에서도 각각 3명, 1명의 명예퇴직을 받았다. 안동MBC는 지난해 8월 명예퇴직을 공고, 전체 정규직 사원 59명 가운데 23명의 ‘정리해고’를 확정했다가 명예퇴직 조건을 번복하면서 하루아침에 없던 일이 되는 진통을 겪기도 했다.

문제는 이렇게 인력감축 뒤에도 충원이 이뤄지지 않는다는 점이다. 광역시 소재의 한 방송사의 경우 지난 2011년 이후 단 한 명의 취재기자도 충원하지 않았다. 심지어 이 방송사의 ‘막내’ 카메라기자 나이가 올해로 마흔셋이다. 포항에선 “10년 넘게 막내인 기자가 있다”는 풍문이 떠돌 정도다. 신규 인력 채용 대신 퇴직한 사원을 일종의 프리랜서 형태인 촉탁사원으로 재고용해 인건비를 절감하는 사례도 늘어나고 있다.

그러다보니 지역 언론의 고령화 현상도 심각하다. ‘2014 신문산업 실태조사’에 나온 지역종합일간지 연령별 기자직 현황을 보면 29세 이하가 6.5%로 가장 적고 50세 이상이 30%로 가장 많았다. 40~50대가 65.2%로 무려 3분의2 가까이를 차지했다. 전체 신문사 평균은 20~30대가 45.7%, 40~50대가 54.3%로 아주 큰 차이가 나지 않는 편이다. 지역 방송의 사정도 비슷하다. 지난해 11월 방송기자연합회가 KBS, MBC, 민방 등 지역 방송사 기자직 현황을 조사한 결과 40~50대가 전체의 62.6%를 차지했다. 20~30대는 그 절반에 가까운 37.5%에 불과했다.

입사 20년이 넘어도 취재현장을 지키고, 보도국장을 하다가도 평기자로 돌아와 현장을 뛰는 경우가 부지기수지만, 인력난은 좀처럼 해소되지 않는다. 다수의 지역언론사 기자들은 ‘일당백’을 요구받는다. 전북 지역 한 신문사의 3년차 A 기자는 취재를 하면서 지면용 사진도 찍고, 틈틈이 SNS 관리도 해야 한다. 그는 “내가 꿈꿨던 기자의 삶과는 한참 거리가 있다”며 한숨을 내쉬었다. 내년이면 20년차가 되는 지역방송사 B 기자는 “한 부서가 할 일을 기자 한 명이 해야 한다”며 “피로가 쌓이다보니 건강 문제도 생기고, 심층 리포트는 엄두도 못 내고 당장 데일리 뉴스 막기도 버거운 게 현실”이라고 말했다.

“사람이 없으면 저널리즘의 질이 떨어지는 건 당연해요. 일본의 지역 방송사들은 기자나 PD 몇 명만 빼놓고 상당수를 외주화, 프리랜서화 했어요. 그게 우리 미래가 되지 않을까 하는 불안감이 커요. 고용 불안은 저널리즘의 실종으로 이어질 수밖에 없어요. 지역 사회와 언론단체에서 같이 고민해야 할 문제라고 생각합니다.”

Copyright @2004 한국기자협회. All rights reserved.