새해부터 조간 발행하는 부산일보, 매일신문, 경남신문 기자들이 달라진 제작 시스템에 적응하느라 애를 먹고 있다. 새벽에 나와 오전에 마감하던 제작 관행이 오후 마감, 늦은 저녁 퇴근으로 달라졌기 때문이다. 업무 강도나 취재 패턴 변화는 각 부서와 출입처 별로 천차만별. 인터뷰에 응한 기자들은 조간 시스템에 완벽하게 적응하기 위해 짧게는 한 달, 길게는 석 달이 필요하다고 말했다.

현장 기자들은 변화의 폭을 어느 정도 체감할까. 아침 보고 시간이 2시간 정도 늦춰져 오전 시간의 활용도가 높아진 반면, 비교적 여유 있게 취재원들을 만나던 오후 시간은 마감으로 눈코 뜰 새 없어졌다. 그러나 아직은 석간과 조간 시스템이 혼재하고 있어 ‘24시간 대기’라는 전언이다. 김봄이 매일신문 사회부 기자는 “밤에도 계속 경찰서에서 있거나 술자리를 자제하고 있다. 가장 효율적인 방법을 찾기 위해 노력 중”이라며 “취재기자 입장에서는 적응만 잘 된다면 조간이 더 좋을 것 같다”고 전했다.

저녁 술 약속이나 이른 아침 취재에 대한 부담은 덜었지만 타 조간 매체와 경쟁은 피할 수 없는 숙제다. 김 기자는 “대구의 유일한 석간일 때는 독자들도 저희를 다른 신문과 따로 생각했지만, 조간 전환 후 매일 아침 다 같이 비교가 되니까 낙종에 대한 책임감이 커졌다”고 했다.

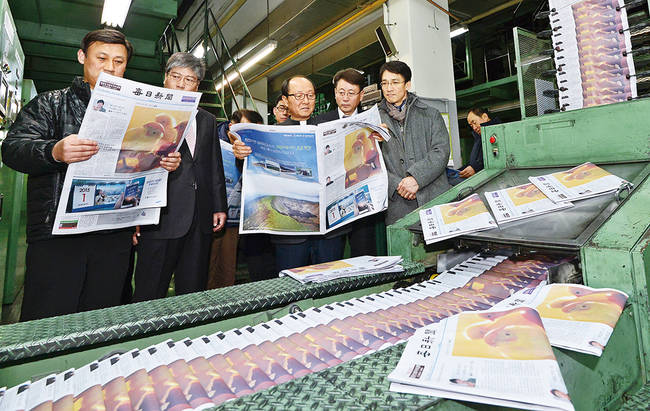

▲지난해 12월31일 오후 9시경 매일신문 성서 윤전제작국에서 여창환 사장을 비롯한 실·국장들이 조간으로 인쇄된 1월1일자 신년호를 살펴보는 모습. (사진=매일신문)

외근 기자들도 최종 마감 때까지 당직 조를 편성해 일하다보니 평균 근무 시간은 늘었다. 김승권 경남신문 지회장은 “노동 조건으로 보면 석간이 나은 것 같다”며 “토·일요일을 쉬다가 금·토요일을 쉬려니 리듬이 깨지는 면이 있다. 특히 가족들이 다 함께 쉬는 일요일에 출근해야 하는 것은 영 낯설다”고 말했다. 퇴근 시간이 비교적 일정했던 석간 때와 달리 지금은 부서마다 업무 시간이 판이해 동료 선후배와 대면할 기회가 적어졌다는 것도 아쉬운 점으로 꼽힌다.

그러나 기자들은 조간 체제의 안정적 정착을 위해 각오를 다지고 있다. 부산일보 편집국은 지면을 꾸준히 분석·평가해 부족한 점들을 점차 개선한다는 방침이다. 또한 각사 노조는 야근, 주말근무 등 달라진 노동 환경에 맞는 처우 개선을 논의할 계획이다. 인력 충원에 대한 수요도 높다. 김 지회장은 “급변하는 시장 환경에서 신문이 살아남으려면 조간 전환은 불가피한 선택이었다”며 “조간 전환 100일이 지나면 근무 만족도 등에 대해 설문도 진행할 계획”이라고 밝혔다.

Copyright @2004 한국기자협회. All rights reserved.