|

||

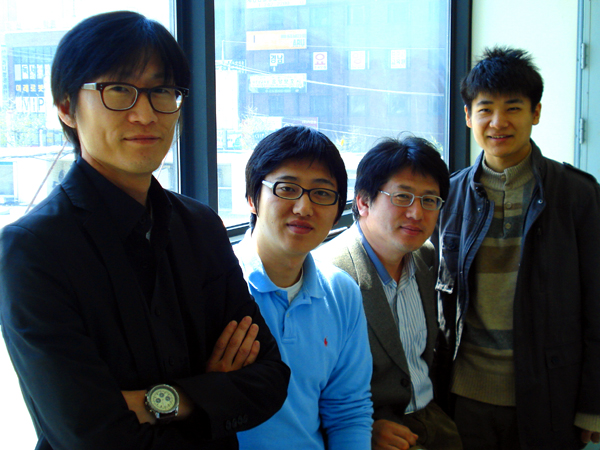

| ▲ 왼쪽부터 김성찬 기자, 신정윤 인턴기자, 정현수 부장, 임종금 수습기자. | ||

올드미디어 위기 타파 전력질주

<경남도민일보 뉴미디어사업부>

정현수 부장

김성찬 기자

임종금 수습기자

신정윤 인턴기자

일단 이름이 거창하다. ‘뉴미디어’에 ‘사업’을 얹었다. 그래서 뉴미디어사업부다. 하지만 좀 더 엄밀히 말하면 부서이름은 더 길어진다. 회사 안에서 암암리에 불리는 풀네임을 늘어놓자면 ‘뉴미디어·사업·논설·여론부’쯤 된다. 어쨌든 지금부터 ‘경남도민일보’의 ‘초 울트라 짱 크로스오버 퓨전 믹스’ 부서의 면면을 소개한다. 우선 제일 막둥이부터.

이달 초 생애 처음 월급을 받아 봤다는 신정윤 인턴기자는 솔직히 어리바리하다. 아직 안착하지 못한 느낌이랄까. 그래도 말하는 것을 보면 똑 부러지는 구석이 있다. 무엇보다 신문사와 부서에 대한 애집(愛執)이 있다. “사이비를 사이비라 손가락질 할 수 있는 정체성이 뚜렷한 신문. 어질고 선비 같은 심성의 양반 선배님들도 많은 곳”이 경남도민일보란다.

부서에서 맡은 일을 소개하랬더니 “전국 최초로 ‘갱블’(‘갱상도 블러그’의 줄임말)이라는 지역 메타 블로그를 개설, 블로그를 언론의 한 영역으로 끌어안아 운영하고 있습니다”. “그 뿐인가”라고 다시 물으니 “아니죠. 지금까지 허술하게 방치돼 있던 인물 DB화 작업도 제 몫입니다”. 은근히 뻐기는 말투. 그래도 귀여우니 용서한다.

다음은 온라인 운영을 담당하는 임종금 수습기자. 수습이기는 하지만 중고품(?)이다. 입사 전 총학생회, 시민단체, 정당 등에서 온라인을 관리해 온 경력에다 가끔 딴지일보 같은 미디어에 글을 올렸던 경력 때문이다.

홈페이지를 관리하고, 생산된 기사들을 SNS나 마이크로 블로그 등을 통해 널리 ‘유통’시키는 일을 맡고 있다. 차를 타고 가다가도 노출이 급한 기사가 뜨면 차를 세우고 노트북을 꺼내 테더링 서비스를 활용, 작업을 해 치운다. 온라인 운영자의 마인드가 강한 친구다. 시쳇말로 온라인 ‘통’인 친구지만 요즘 미간에 세로 주름이 자주 생긴다.

“사람들의 기대가 큽니다. 미래는 온라인뿐이라고 말들을 많이 하지요. 그 흐름이 너무 빨라 따라가기에 벅찹니다. 알려 하면 할수록 더 정의하기 어려워지는 느낌이랄까요.” 그래도 ‘긍정의 힘’을 발휘해 보랬더니 “경남도민일보는 제 판단에 지역 언론에서 가장 온라인 마인드가 발달한 신문사입니다. 지난해 봄부터 이미 실시간 트위터를 적용할 정도지요. 앞서간다고 할 수는 없지만 적어도 뒤처지지는 않고 있습니다. 다행인거죠.” 조금 뜬금없는 질문을 해봤다. “온라인의 힘이 뭐라고 생각하니?” 했더니 대뜸 “상상하는 힘!”이란다. “온라인에서 살아남는 방법도 ‘상상하는 힘’이 좌우하리라고 봅니다. 그 역할을 저희 부서가 할 거고요. 기대되지 않으세요?”

김성찬 기자(접니다^^)는 편집부에서 3년, 사회부에서 7년을 굴러먹다(?) 이번 3월 인사 때 부서를 옮겼다. 일단은 온라인 관련 업무를 총괄하고 있다. 이와 더불어 앞서 소개한 두 어린 양(?)을 돌보는 일을 맡았다. 온라인 담당기자라고 기사를 쓰지 않는 것은 아니다. 두 신입에게 사람을 만나고, 취재를 하고, 기사를 작성하는 요령을 일러주고, 온라인에 노출되는 기사에 제목을 다는 법 등을 짬짬이 가르친다. 물론 기사도 쓴다. 매주 한 면을 맡아 뉴미디어 관련 기사를 출고하고 있다. 요즘은 종편 문제에 매달려 있다. 토론회나 세미나 자리를 찾아 쏘다니고 있고, 관련 서적과 문서도 뒤지며 ‘열공’ 중이다.

끝으로 정현수 부장. 앞서 언급한 부서의 풀네임이 긴 이유가 여기서 설명된다. 정 부장은 지금은 뉴미디어사업부에 포함된 예전 논설·여론부 업무를 도맡고 있다. 4개 지면을 맡은 까닭에 눈코 뜰 새 없이 바쁜 와중에도 슬하의 어린 양 세 마리까지 손수 거둬가며 대장 역할을 우직히 하고 있다. 우직함을 따지자면 회사 내에서 단연 1등이다. 그래서 더할 나위 없이 든든하다.

5년 안에 종이신문이 사라질 것이라는 예견에 5년 안에 종이가 사라질 것이라는 대꾸가 따라붙는 시대가 요즘이다. 위기를 맞은 올드미디어의 유일한 대안이 뉴미디어로의 전환이라는 주장도 심심찮게 나온다. 올드미디어와 뉴미디어가 충돌하는 지금, 경남도민일보 ‘뉴미디어사업부’의 역할과 위치는 그래서 더욱 도드라진다. 부서 이름에 ‘사업’이라는 단어가 들어간 것도 그 이유다. 뉴미디어를 활용한 이윤 창출. 우리 부서원들의 깊은 고민이 여기에 오롯이 담겨 있다.(솔직히 지금도 머리가 지끈거린다.)

<경남도민일보 김성찬 기자> 경남도민일보 김성찬 기자의 전체기사 보기

Copyright @2004 한국기자협회. All rights reserved.