수많은 대화와 칭찬으로 팀 분위기 ‘UP’

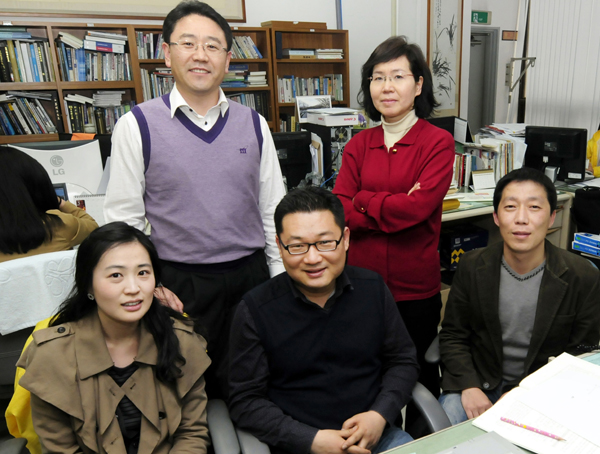

▲ 뒷줄 왼쪽에서부터 시계방향으로 윤용태 사회팀장, 문정화 차장, 고정일 기자, 배준수 기자, 이혜림 기자가 사진촬영을 위해 포즈를 취하고 있다. 특집기사 취재 중인 이동률, 양일규 기자는 아쉽게도 빠졌다.

시행착오 거치며 새로운 역사 향해 ‘GO’

<대구일보 사회팀>

윤용태 팀장

문정화 차장 고정일 기자

배준수 기자 이동률 기자

이혜림 기자 양일규 기자

스트레스의 집합소. 신문사가 늘 그렇듯이 오늘도 예외는 아닙니다.

이른 아침 출근길, 회사에 도달할 즈음이면 늘 습관처럼 창문을 꽉 닫습니다. 그러고는 큰 소리로 웃습니다. 엔도르핀이 솟아 기분이 좋습니다.

다행히 사람의 뇌는 즐거운 웃음과, 억지웃음을 판별할 수 없는 구조를 갖고 있다고 합니다. 뇌를 속이는 이 같은 행위는 매일 아침 반복됩니다.

스트레스를 피할 방법이 있을까요. 글쎄요…. “피할 수 없으면 즐겨라~~.” 이제는 좌우명이 됐습니다.

회사가 가장 강조하는 말, 바로 ‘소통’입니다. 임원진과 중간 간부, 중간 간부와 팀원, 기자와 기자 사이를 떡하니 가로막고 있는 마음의 벽을 허무는 일이죠.

일상적인 업무 및 정보 보고를 통해서 소통은 시작됩니다. 잦은 전화 통화와 문자 주고받음은 무엇보다 중요합니다. 신문사는 정보의 순환 속도가 거의 절대적이니까요.

회사생활이 즐거울 수 있는 팁(tip)을 하나 드릴까요. 잦은 대화를 해보세요. 평소 근엄하고 딱딱했던 상사가 언제부터인가 ‘말랑말랑’하게 마음을 터놓을 수 있는 친구사이로 변함을 느낍니다. 마법이 눈앞에서 펼쳐질 겁니다.

또 있습니다. 단점이 아닌 장점만을 눈여겨보세요. 그리고 칭찬을 해주세요. 어제와는 다른 상사 또는 부하가 내 앞에 서 있음을 느낄 수 있습니다.

대구일보 사회팀은 팀장인 저를 포함해 7명이 일선 현장을 뛰고 있습니다. 출입처는 어림잡아 40곳이 넘습니다. 항상 만만치 않게 부딪쳐야 할 상대죠.

문정화 차장은 교육을 맡고 있습니다. 쉽지 않은 출입처이지만 사회초년병 시절 교사 경험이 현재 큰 도움이 되나 봅니다. 공급자(시·도 교육청, 일선 학교 등) 입장이 아닌 수요자(학부모, 학생 등) 입장에서 기사를 쓰라는 윗선의 압박이 조금은 부담이 될 터. 그렇지만 15년차 베테랑 짬밥은 서서히 위력을 보이고 있습니다.

시경 캡인 고정일 기자. 기자 입문 전 5년간 군에서 장교로 근무했습니다. 그래서인지 책임감이 무지 강합니다. 또 전국 신문사를 통틀어 기사 량에서는 아마 세 손가락 안에 꼽힐 겁니다. 그래서 붙은 별명이 ‘기사 제조기’.

배준수 기자, 잠시 외도를 하다 한 달 전 대구일보 사회팀에서 다시 손발을 맞추고 있습니다. 친정에 되돌아오니 마음이 편안한가 봅니다. 발에 땀이 날 정도의 열정으로 기사를 쏟아내자 “사회면 기사 한 꼭지 넣기 힘들다”며 다른 기자들이 불만(?)이 쏟아집니다.

이동률 기자는 ‘불독’으로 통합니다. ‘한 번 물면 놓지 않는’ 저돌적인 스타일이죠. 장점은 또 있습니다. 정보수집 능력에서는 타의 추종을 불허합니다. 팀장을 깜짝깜짝 놀라게 하는 ‘특종’을 자주 물어 옵니다.

‘날씨 전문기자’를 꿈꾸는 이혜림 기자는 늘 팀장의 기분을 2백% ‘업’ 시킵니다. 가냘픈 외모지만 모든 임무를 완벽히 처리하는 ‘외유내강형’ 이랄까. 올해 3년차로 접어들면서 필력은 한껏 물이 올랐습니다.

이제 갓 수습을 뗀 사회팀 막내 양일규 기자는 ‘피식~’ 웃는 모습이 귀엽습니다. 아직 경험이 미숙해 ‘대물’은 놓치고, ‘피라미’만 잡아오는 경우가 왕왕 있습니다.

여태껏 시행착오도 많았습니다. 하지만 팀원들은 각자에게 주어진 임무를 충실히 수행하고 있습니다.

소통으로 새로운 역사를 만들어가는… 대구일보 사회팀 파이팅~. <윤용태 사회팀 팀장>

Copyright @2004 한국기자협회. All rights reserved.