|

||

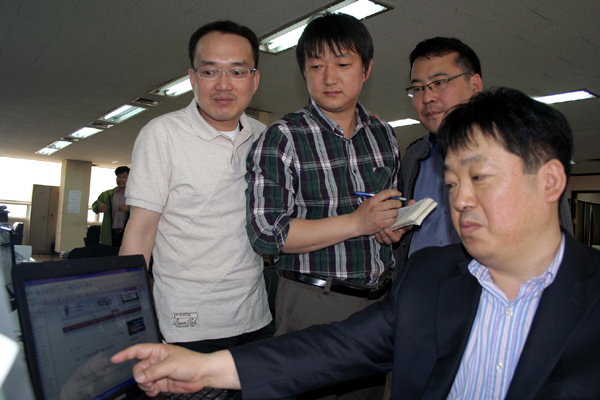

| ▲ 한자리에 모인 제주일보 사건팀 기자들. 사진 왼쪽부터 좌동철 기자, 김지석 기자, 현봉철 기자, 고경업 부장(팀장). | ||

가족같은 팀워크로 기사발굴 종횡무진

<제주일보 사건팀>

고경업 부장(제주지법·검찰청 출입)

좌동철 기자(제주지방경찰청 출입)

현봉철 기자(제주서부경찰서 출입)

김지석 기자(제주동부경찰서 출입)

“대한민국 최고의 관광지, 제주도의 사건·사고현장은 우리가 책임진다.”

제주도에는 ‘한 다리만 건너면 모든 사람을 다 알 수 있다’는 말이 있다. 그만큼 지역사회가 좁다는 뜻이다. 출신학교를 따지면 선후배 관계일 수 있고, 족보를 따지다 보면 제주 사투리로 ‘괸당(친척)’이 될 수 있다. 여기에 출신지까지 확인하면 서로 처음 보는 사이라도 전혀 남남이 아닐 가능성이 매우 높다.

이렇게 좁은 지역사회여서 사건, 사고가 별로 없을 것 같지만 1일 평균 3만명에 육박하는 내·외국인 관광객이 찾다 보니 크고, 작은 사건이 터지는 곳이 바로 제주도다.

이로 인해 제주일보 사회부 소속 사건팀은 타 부서보다 바쁜 하루를 보낸다. 주말과 휴일에도 휴대전화를 항상 켜 놓고 언제든지 달려갈 수 있는 준비태세를 갖추고 있다.

팀원 모두는 말술을 마셔도 이유 불문, 낙종은 하지 말아야 한다는 사명감이 머릿속에 세뇌돼 있다.

최근 ‘제주시 오일시장 소매치기’ 사건과 고위 경찰 간부의 비위 의혹을 다른 언론매체보다 맨 먼저 단독보도한 배경에는 현장을 누비며 발로 뛰는 노력이 숨어 있다.

팀원을 소개하면 사건팀의 캡(팀장)은 고경업 부장이다. 1990년에 입사해 정치부, 경제부, 교육부, 사회부를 두루 섭렵했다. 중·고참 기자 시절부터 경찰과 인연을 맺어왔고 현재 제주지법과 제주지검을 맡고 있다.

사건을 바라볼 때 그 내면의 상황까지 꼬치꼬치 캐는 날카로움을 지녔지만 회식 때면 늘 막걸리를 찾는 따뜻한 마음을 가졌다. 특히 약자와 서민들의 입장에서 기사를 쓰면서 소외계층을 대변하는 데 앞장서고 있다.

다양한 분야를 알고 배우려는 학구열은 사건팀 캡이라는 과도한 업무 속에서도 최근 대학원에서 제주의 관광 발전을 업그레이드할 논문을 쓰고 석사 학위를 받는 원동력이 됐다.

제주지방경찰청을 담당하고 있는 좌동철 기자는 입사 10년차로 막내 때부터 경찰서를 제 집 드나들듯이 하면서 형사들과 동고동락해 왔다. 단순한 사회현상을 놓치지 않고 기삿거리를 만들어 내는 재주가 있다는 평을 받고 있다.

제주서부경찰서를 출입하는 현봉철 기자는 입사 8년차로 공항출입 경험에 이어 경찰뿐만 아니라 해경도 맡으면서 육·해·공을 두루 두루 포섭한 발로 뛰는 기자로 정평이 나 있다. 예민한 촉수를 발휘해 실타래처럼 엮인 복잡한 사건에서도 본질과 핵심을 끄집어내고 후담까지 챙기는 수완을 발휘하고 있다.

제주동부경찰서를 담당하는 사건팀 막내인 김지석 기자는 입사 2년차로 지난달 초순 웨딩마치를 울렸다. 막내 기자로 선배들의 자잘한 심부름도 불평 없이 해내는 동료애에다 밤에도 먼저 사건현장에 달려가는 희생정신을 발휘하는 성실함도 함께 보유한 기자로 인정받고 있다.

제주일보 여타 부서 중 힘들고 궂은일도 앞장서서 척척 해결하는 사건팀은 그래서 ‘사회부의 꽃’을 넘어 최고의 팀으로 그 존재가치를 인정받고 있다.

특종보다 정확한 사실관계에 입각한 기사를 쓰고, 남의 얘기를 듣는 것이 아닌 현장을 뛰면서 기사를 발굴하는 사건팀은 가족과 같은 팀워크로 결속하고 있다. 퇴근 후 막걸리에 해물파전을 안주삼아 이야기꽃을 피우며 하루의 스트레스를 날리는 팀원들은 내일은 더 나은 기사를 위해 건배를 외친다.

‘세상에 공짜는 없다. 발로 뛰자!’ 김지석 제주일보 사건팀 기자의 전체기사 보기

Copyright @2004 한국기자협회. All rights reserved.